二十四護法諸天、四大天王、十九伽藍、五方揭諦、 哼哈二將、天龍八部、十殿閻王

二十四護法諸天、四大天王、十九伽藍、五方揭諦、

哼哈二將、天龍八部、十殿閻王

哼哈二將、天龍八部、十殿閻王

佛教護法廿四諸天暨功德天介紹

佛教護法二十四諸天介紹-辯才天.大梵天.帝釋天

二十四諸天介紹-日天、月天、金剛密跡、摩醯首羅天、散脂大將

二十四諸天介紹-韋馱天、堅牢地神、菩提樹神、鬼子母

二十四諸天介紹-摩利支天、娑竭羅龍王、閻魔羅王、緊那羅王、紫微大帝、東嶽大帝、雷神

佛教二十四諸天神將爲何會被稱爲諸天鬼神

佛頂山朝聖寺諸天殿/中座彌勒/環繞廿四諸天/佛教24位護法

逼真!传神!大同善化寺金代二十四诸天!

二十四諸天

二十諸天或二十天是佛教二十位護法總稱。其大多來源於婆羅門教天神,後來被佛教吸收成為護法。二十諸天在漢傳佛教中的有些廟宇,又吸收了三位道教神祇,以及天龍八部的緊那羅王而成為「二十四天」。

天,音譯提婆,爲印度宗教認為的共通概念,居住在天界的鬼神稱爲天人,或也音譯爲提婆。佛教通常認為天界有二十八重天,居住在二十八重天中護持佛教的鬼神,亦或者居住在他界的鬼神,從婆羅門教的八方天敷衍而來,又添作十二,後增作十六天,再增加四位,凡二十,稱爲二十諸天;在漢傳佛教又增加四位,稱二十四諸天。在佛寺中二十諸天一般供奉在大雄寶殿的側面,大多為畫像,少數廟宇中有塑像,作為釋迦牟尼佛的護法。

二十四諸天是漢傳佛教中的二十四位護法、也稱作「諸天鬼神」。由二十諸天增加四位神祇而來。印度古代諸天護法原本只有十六尊,後來陸續增加日神、月神、婆竭羅龍王以及閻摩羅王,即「二十諸天」。之後又陸續增加天龍八部的緊那羅王。佛教傳入中國後,因皇室需求,再把皇帝禮拜的紫微大帝、東嶽大帝和雷神加入,即「二十四諸天」。今日漢傳佛教禮敬的二十四諸天,供奉的紫微大帝,又稱星宮月府尊天;鬼子母神則從原本一席改成兩席,分為鬼子聖母尊天和訶利帝喃尊天,訶利帝喃尊天即東嶽大帝,兩者實為同一尊。佛教中本就有雷神,為千手觀音護法二十八部眾之一。

佛教的護法諸天,主要源自於古印度的婆羅門教以及印度民間信仰、《吠陀》、婆羅門教的神祇組成了印度佛教的護法尊神,如大梵天、帝釋天源自婆羅門教,日神、月神是印度神話,夜叉、鬼子母是印度民間信仰。

印度佛教傳入東土大唐之後陸續漢化,隋唐的韓擒虎、宋朝的包青天包拯被封作閻羅王。現代、每年農曆一月九日舉行「供佛齋天法會」,供三寶、二十四諸天,供品是茶水、果物、菜蔬。「供佛齋天法會」、也稱「齋天」、是隋代天台宗智者大師依《金光明經》制定《金光明懺法》時開始的。南宋時,神煥撰《諸天列傳》,行霆又撰《諸天傳》,設諸天供有十二天、十六天、二十天、二十四天、三十三天不等。元文宗時,天台宗的慧光法師於每歲元旦率眾修金光明懺,齋天便廣泛興起了,齋天儀軌主要是依照明末弘贊律師所撰《齋天科儀》施行的。齋天多在下半夜的寅時舉行(也有的寺院在辰時舉行),地點一般在寺院大殿或法堂前的空壩裡;頭天下午即開始搭壇;壇場上所需用的法器和食物等,必須在入夜前準備妥當。

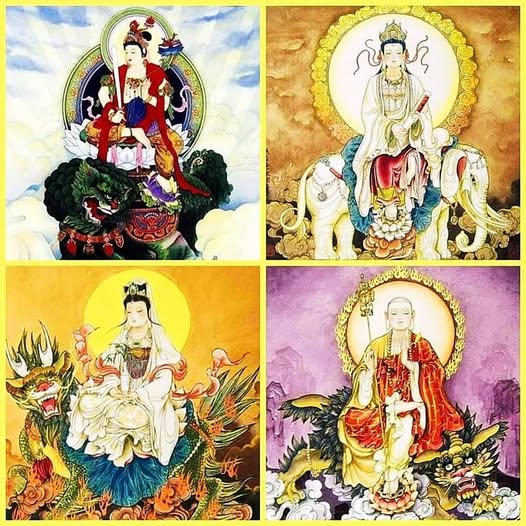

二十四諸天分別列在大雄寶殿兩側、供奉順序分別是:功德天、辯才天、大梵天、帝釋天、四大天王、日神、月神、金剛密跡力士、摩醯首羅天、散脂大將、韋陀天、堅牢地神、菩提樹神、鬼子母、摩利支天、婆竭羅龍王、閻摩羅王、緊那羅王、紫微大帝、東嶽大帝、雷神。

二十四護法諸天

1、大梵天

梵天與毗濕奴、濕婆合為印度教三大主神。據《摩奴法典》和古印度史詩《摩訶婆羅多》等所說,宇宙出自飄流於混沌中的梵卵,梵天是宇宙的創造者,宇宙的一切秩序都受梵天的控制,所以大梵天被婆羅門教推為主神。據《長阿含經》卷14中所說,此大梵天乃自然而有,自主獨存,無能勝者,統領大幹世界,富貴尊豪最得自在,且能造物,是眾生之父母。《順正理論》卷21中說:「廣善所生,故名為梵。此梵即大,故名大梵。由彼獲得中間定故、最初生故、最後歿故、威德等勝故,名為大。」

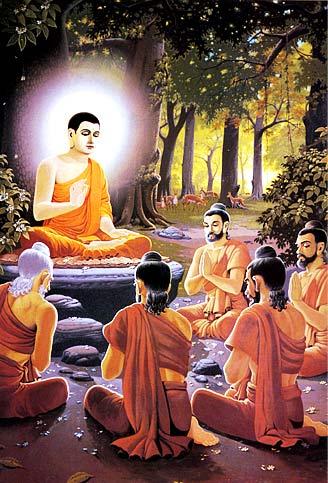

這位宇宙的創造者--梵天后來被佛教吸收為護法神。依《大悲經》所載,在釋尊即將人涅盤時,曾經摧破大梵天的邪見,而使他成為佛弟子。釋尊並將三千大幹世界守護佛法的重任付囑於彼。因此,在佛教典籍裏,他與帝釋天,是護持佛法與鎮國利民的兩位重要天神。

大梵天有時是釋迦的右脅侍,手持白拂塵。大梵天王造像有二臂像和四臂像。前者為一面雙臂,手持蓮花、拂塵。也有三面雙臂像。四臂像則有四面,每面各有三目,手持蓮花、澡瓶、拂塵(或鋅)等,還有一手作施無畏印。梵天形象被漢化後,多為中年帝王形象,手持蓮花。在水陸畫中大梵天王是典型的雍容華貴的中土帝王模樣,身後有輔臣簇擁。

2、帝釋天

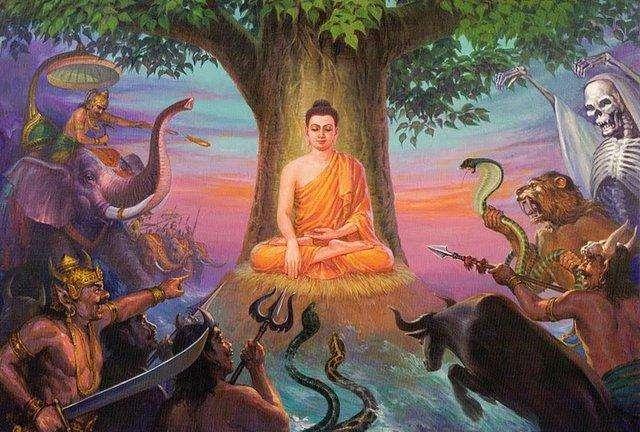

帝釋是印度古老文獻《梨俱吠陀》中的主神。帝釋成為佛教護法神後,被視為忉利天之主。帝釋天住在須彌山頂的善見城,統領其餘諸天。須彌山四周各有八天,加上中央帝釋天,合為三十三天。據《大智度論》卷五十六說:「昔摩伽陀國中有婆羅門,名摩伽,姓憍屍迦,有福德大智慧,知友三十三人共修福德,命終皆生須彌山頂第二天上。摩伽婆羅門為天主,三十二人為輔臣。以此三十三故,名為三十三天」。依《大集經》所載,過去世諸佛,曾經將守護四天下的使命,付囑大梵天與帝釋天。佛陀在菩提樹下修道時,有惡魔擾其禪思,帝釋天即吹響貝螺,保護佛陀;佛陀涅盤時,帝釋天念誦頌詩,保護舍利等等。這是帝釋天成為佛教護法神的依據。

據《譬喻經》說,阿修羅王之女容貌妹麗,帝釋天以重金聘求,並且揚言,如若不允,即訴諸武力。阿修羅王大怒,遂爆發大戰。經多次酣戰,互有勝負,最後講和,阿修羅王以女納於帝釋天,而帝釋天則以甘露作為回報。佛教經典中常有帝釋天與阿修羅戰鬥的故事。

在佛教的藝術作品當中,帝釋天手持寶蓋,與大梵天隨侍在釋迦的左右。在《大日經疏》等說,頭戴寶冠,身披瓔珞,手持金剛杵,身騎六牙白象,住於須彌山,有諸天及眾眷屬圍繞。在中國寺廟裏,帝釋多為少年帝王像,且是男人女相。在水陸畫中,帝釋完全是一副中國後妃模樣。

3、多聞天王

多聞天王音譯為毗沙門天王,因傳說他常去聽釋迦說法,所以稱多聞。他率領夜叉、羅刹等守護著須彌山北方北俱盧洲。所以稱其為北方多聞天王。他與吉祥天是兄妹,在印度神話中又是施福護財的善神。所以藏傳佛教就以他為財神。另外他又名兜跋毗沙門天王,兜跋是古代西域的國家,後來誤解為刀八,又進一步誤解為八支刀。因此多聞天王在日本就成為了鎮守國土,拒退怨敵的神將。

多聞天王身綠色,穿甲胄,右手持寶傘,左手握神鼠一一銀鼠,用以制服魔眾,護持眾生財物。他居須彌山半,第四層之北水精綞,以福德聞于四方。

4、持國天王

「持國」意為慈悲為懷,保護眾生,護持國土,故名持國天王。此天王居須彌山黃金埵,率領諸毗舍閣(顛狂鬼)等守護須彌山東方東勝神洲。持國天王的形象,據《陀羅尼集經》卷十一中記,身著天衣,左手伸臂下垂持刀,右手屈臂向前,仰手,掌中托寶珠。另據《般若守護十六善神王形體》所說,持國天王身青色,紫發,面顯忿怒狀。著紅衣甲胄,手持大刀。持國天王是司樂神,他用音樂來使眾生皈依佛教,所以漢地的佛教寺院中的持國天王塑像,為一手持琵琶、身披中國式戰甲的武將形象。

5、增長天王

「增長」意為能令眾生增長善根,護持佛法,故名增長天王。居須彌山琉璃綞,身為青色,穿甲胄,手握寶劍,以保護佛法不受侵犯,他負責守護南瞻部洲,所以名南方增長天王。

《封神演義》說四大天王是「佳夢關魔家四兄弟」,其中南方增長天王名魔禮青,手持青鋒寶劍,以「鋒」諧音「風」;西方廣目天王名魔禮紅,手持碧玉琵琶,以琵琶之義諧「調」;北方多聞天王,名魔禮海,手持混元珠傘,以傘之義諧「雨」;東方持國天王,名魔禮壽,手持紫金花狐貂,司「順」(有的書說這個動物叫蜃,以「蜃」諧音「順」。有的塑成龍,有的塑成蛇),連起來就是「風調雨順」。四大天王之所以受到高度的崇拜是在於他們的護世功能。《金光明經•四天王品》說,四大天王「能說正法,修行正法,為世法王,以法治世」;並率諸鬼神眾,護國佑民,能令國土安隱,怨賊退散,風調雨順,人民豐實。所以漢傳佛教徒很喜歡四大天王,基本每個寺廟一進門就是天王殿。

6、廣目天王

廣目意即能以淨天眼隨時觀察世界,護持人民。身白色,穿甲胄,手中纏一龍。他為群龍領袖,故手持一龍,看到有人不信佛教,即用索捉來,使其皈依佛教。主守須彌山之西的西牛賀洲。

7、金剛密跡

金剛密跡又稱夜叉王、金剛力士、金剛手、執金剛等。由於他手持金剛杵,所以又稱為執金剛神,又因為其身、口、意速疾,隱秘難知,因此又名密跡金剛。

金剛密跡是一位具有無比威力的鬼神,他本來是印度毗紐天的侍從,後來轉變成佛教中勇猛的護法神。《金光明經•鬼神晶》曰:「金剛密跡大鬼神王,及其眷屬五百徒黨,一切皆是大菩薩等,亦悉擁護聽是經者。」《楞嚴經》卷七日:「一一光明,皆遍示現十恒河沙金剛密跡,擎山持杵遍虛空界。」他經常以猛烈行為來捍衛佛法、保護佛陀。《佛人涅盤密跡金剛力士哀戀經》中說,在釋尊人滅時,乎素隨侍釋尊的他,幾乎悲痛欲絕。他「五內抽割,心膂磨碎,壁踴悶絕,久乃醒悟。即起而坐,涕泣哽噎。」昏迷醒後,他還悲不自勝地說:「雲何世尊捨棄於我,獨立涅槃?咄哉大苦,此金剛杵當用護誰?即便擲棄!」可以看出金剛力士對佛陀的耿耿赤忱。

相傳在久遠以前,勇郡轉輪王在世時,有名叫法念與法意的二兄弟,同時發出誓言。法念誓願在賢劫之如來出世時成為梵天,俾得經常勸請世尊轉大法輪。法意則誓願成為親近佛陀、捍衛佛法的金剛力士。後世所傳的金剛力士,就是秉承這位法意的誓願而來世間的護法神。金剛密跡只有一個,在中國古小說中,金剛力士是鄭倫、陳奇死後封神而成,稱哼哈二將。在寺院三門殿內的兩側,各塑一尊,頭戴寶冠,袒露上半身,手持金剛杵,作忿怒相,一為哼將,一為哈將。

8、大自在天

大自在天是印度教濕婆神的異名,濕婆是毀滅之神,又是苦行與舞蹈之神。在印度文化當中,濕婆神與毗濕奴同居梵天之下,後來成為三者同位。在印度教中,大自在天被視為世界最高位的神,是宇宙世界的創造者。被佛教吸收後住在色界之頂,為三千大幹世界之主,在三千界中得大自在,故又稱「大自在天」。

據《大智度論》卷二中說,大自在天「八臂三眼,騎白牛」。《十二天供儀軌》中說他面上有三眼,二牙上出,忿怒相,身淺青肉色,左手持劫波杯,右手持三戟劍,身上以髑髏為瓔珞,頭冠中有二仰月,騎在牛上,邊上有二天女持花隨侍。此外還有二臂、四臂、三面四臂等多種形象。還有的說大自在天頭上的第三只眼能噴出神火燒毀一切,還能主宰人間的一切悲喜榮辱。

9、散脂大將

散脂大將是北方毗沙門天王的八大藥叉將之一,佛教認為,四大天王各有二十八部眾鬼神將帥,其中散脂大將的地位最高,他統帥二十八部眾,巡行世界,賞善罰惡,所以散脂大將又是二十八部眾之總司。散脂大將是鬼子母之次子,父名德叉迦,一說為鬼子母之夫。《陀羅尼集經》說「鬼子母有三男,長名唯奢文,次名散脂大將……」。《毗奈耶雜事》卷三十一說,半支迦(散脂大將)與鬼子母曾指腹為婚,長大後成親,還生了五百個兒子。

《金光明經•散脂鬼神品》中說散脂大將護持佛法不遺佘力,率二十八部藥叉諸神,隨處隱形,擁護說法師及救護諸善男信女,離苦得樂。

《觀佛三昧海經》中說他形狀甚為醜惡,胸部有三面,臍有兩面,兩膝有兩面,其面如象,獠牙似犬,眼中出火,火皆下流。在水陸畫中,散脂大將為一副威風凜凜的武將模樣。

10、大辯才天

大辯才天又叫大辯才功德天、美音天、妙音天等。他聰明而有辯才,故曰辯才天,他能發美音而歌詠,故名美音天、妙音天,為主智慧福德之天神,若供養此天則可得福與智慧,是一位主管智慧福德的天神。《大日經疏》卷十曰:「美音天,是諸天顯詠美者,與乾闥婆稍異,彼是奏樂者也。」《大日經義釋》卷七日:「美音天亦名辯才天,是諸天中歌詠美妙者,猶如毗首羯磨工於伎巧之類,非乾闥婆也。」《最勝王經•大辯才天女品》曰:「若有法師,說是《金光明最勝王經》者,我當益其智慧具足,莊嚴辯說之辯。」

在《梨俱吠陀》中,大辯才天是印度人所信仰的沙拉斯瓦地河的河神,在《梵書》與《摩訶婆羅多》中,她為語言之神。印度人以該河流水的妙音,而尊她成為音樂之神,並掌管一切語言藝術,學問辯才等,後來輾轉成為佛教的護法神。

《金光明最勝王經•大辯才天女》雲:「若人欲得最上智,應當一心持此法,增長福智諸功德,必定成就勿生疑。若求財者得多財,求名稱者得名稱,求出離者得解脫,必定成就勿生疑」。

關於她的性別很有分歧。《大日經疏》中說大辯才天「並置其妃」,說大辯才天是位男神;《金光明最勝王經》、《大隨求經》、《不空買索經》則說大辯才天是位女神。《金光明最勝王經》中說大辯才天「為閻羅之長姊,常著青色野蠶衣,好醜容儀具有,眼目能令見者怖」。據說她有兩副面孔,一副是大美人,一副是醜八怪,以供不同場合使用。她那一雙利眼,常讓人不寒而慄。大辯才天的造像有兩種:一種是八臂像,八手分別持弓、箭、刀、槊、斧、杵、輪和籟索;一種是二臂像,兩臂作彈琵琶狀。

11、大功德天

大功德天即吉祥天女。音譯為「摩訶室利」,「室利」有二義:功德和吉祥,合起來就是大功德或大吉祥。

大功德天在吠陀時代就受到信奉,在印度教神話中,她是毗濕奴的妃子,被尊稱為「偉大的神」,又是愛欲神之母,傳說她是攪動乳海時出現的,所以又有「乳海之女」的名稱。在佛教中,她成了毗沙門天的妻子或妹妹,其父為德叉迦,母為鬼子母神。

依《金光明最勝王經》記載,她住於北方毗沙門天王所居城之財城。經云:「爾寸大吉祥天女,複白佛言:世尊,北方薛室羅末孥(舊稱毗沙門),天王城名有財。去城不遠有園,名曰妙花福光,中有勝殿,七寶所成。世尊,我常住彼」。又據該經所述,大功德天在前生種下許多善根,只要今世之人念此天女的名稱並供奉,即可以其功德,使祈願的人五穀豐收,財寶充足,一切衣食皆可滿足。

隨著《金光明經》的普及,人們對於功德天的信仰也日漸興盛。她的形象在《金光明經》中沒有明確的記載。在《毗沙門天王經》中說,她眼目修長,面部神情寧靜,頭戴天冠,以瓔珞、臂釧裝飾,右手作施無畏印,左手執開敷蓮花。《寶藏天女陀羅尼法》中說:「天女身長二尺五寸,頭作花冠,所點花極妙端正;身著紫袍、金帶、烏靴,右手把蓮花,左手把如意寶珠」。在《陀羅尼集經•功德天品》中記得更為詳細,經曰:「其功德天像,身端正,赤白色,二臂。畫作種種瓔珞環釧耳擋天衣寶冠。天女左手持如意珠,右手施咒無畏,宣臺上坐。左邊畫梵摩天,右邊畫帝釋天。如散華供養天女,背後各畫一七寶山。於天像上,作五色雲,雲上安六牙白象,象鼻絞馬腦瓶,瓶中傾出種種寶物,灌功德天頂上。天神背後,畫百寶華林,頭上畫作千葉寶蓋,蓋上作諸天伎樂,散華供養。」

《金光明經•功德天品》載其法云:「若有欲得財寶增長,是人當於自所住處,應淨掃灑,洗浴其身,著鮮白衣,妙香塗身;為我至心,三稱彼佛寶華琉璃世尊名號,禮拜供養,燒香散華,亦當三稱《金光明經》,至誠發願,別以香華種種美味,供施於我,散灑諸方,爾時當說,如是章句。……作是誓願,令我所求皆得吉祥,自于所居房舍、屋宅,淨潔掃除,若自住處,若阿蘭若處,以香泥塗地,燒微妙香,敷淨好座,以種種華香布散其地,以待於我,我于爾時,如一念頃,人其室宅,即坐其座。從此日夜,令此所居,若村邑、若僧坊、若露地,無所乏少;若錢、若金銀、若珍寶、若牛羊、若谷米,一切所須,即得具足,悉受快樂。」

12、韋馱天

韋馱天原為印度婆羅門教的戰神,為濕婆或阿耆尼之子。有六頭十二臂,手執弓箭,騎孑L雀,後被大乘佛教吸收。此外佛教中另外還有一位護法天神韋天將軍。相傳他姓韋名琨,系南方增長天王所率的八大神將之一。又是護法四天王手下三十二神將之首。中國佛教徒常把韋天將軍與韋馱天相混。

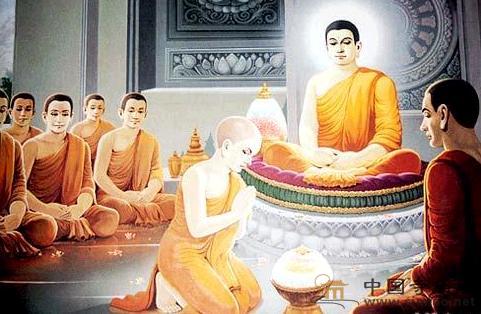

唐朝的道宣認為,韋將軍系諸天之子,童真梵行,主領鬼神。在佛陀即將涅盤時,韋將軍曾得到佛陀的咐囑,以護持佛法。他對東、西、南三洲的佛法護持最力。對於魔子魔孫的惑亂比丘,他也都棲遑奔赴,應機除魔。凡此種種,使天界的四天王對他都極為敬重,每次韋將軍一到,天王都會起立相迎。

又傳說,佛陀去世後,諸天神和天王商量火化遺體,收取舍利建塔供養之事。這時帝釋天手持七寶瓶,來到火化場說,佛原先答應給他一顆佛牙。所以他先取下佛牙,準備回去建塔供養。時有羅刹鬼躲在帝釋天身旁,乘人不注意,盜去佛牙合利。韋馱天見狀奮起直追,刹時將羅刹鬼抓獲,取回舍利,贏得諸天眾王的讚揚,認為他能驅除邪魔,保護佛法。唐初之道宣律師感得其像後,寺院均設有其神像,在後世,我國佛教徒漸將印度之韋馱天與道宣夢感之韋將軍混而為一,乃形成國人所傳的韋馱菩薩。被安置于天王殿的大肚彌勒背後,背對山門,面朝大雄寶殿。相傳。中國佛教寺院中的韋馱天形象,大多為身穿甲胄的雄裝武將樣,手持金剛杵,或以杵拄地,或雙手合十,將杵擱二肘間。體格魁偉,威武勇猛,面如童子,表示他不失赤子之心。

13、堅牢地神

堅牢地神意為此神有如大地之堅牢。堅牢地神又叫「地天」、「大地神女」。堅牢地神的職責是保護土地及地上的一切植物。在《梨俱吠陀》、《阿闥婆吠陀》均讚歎其為具備偉大、堅固、不滅性、養育群生、繁生土地等美德的女神。《地藏本願經•地神護法品》中佛陀曾對她說:汝大神力,諸神少及。閻浮土地,悉蒙汝護,乃至草木谷米從地有,皆由汝力。又據《大日經疏》卷四載,釋迦初坐道場時,魔王唯恐釋迦得道,領諸魔軍、魔女向釋迦輪番進攻誘惑,均遭敗績。魔王終於惱羞成怒,對釋迦狂吼:「我所作之業,汝已為證,汝之福業誰當為證?」釋迦垂無畏手指地。這時,大地轟然震動,堅牢地神從地中湧出半個身體向佛頂禮致敬,並唱聲「我是證明」。於是釋迦得道成佛。

《金光明經》卷二中說,若有說法,坐法座時,堅牢地神「常晝夜衛護不離,隱蔽其形,在法座下,頂戴其足」。

14、菩提樹神

菩提樹神是守護菩提樹之天女。釋迦牟尼佛就是在此樹下,歷經七天七夜,逆觀了十二因緣,終於覺悟成佛,故而此樹就被稱為菩提樹了。《大毗婆沙論》卷一二五載,昔有一王毀滅佛法,漸至菩提樹時,菩提樹神白化現殊勝女身,佇立其前,彼王見已,尋生貪染,護法善神遂得其便,殺死國王及其軍隊、惡神眾。菩提樹神在釋迦成佛之前就守護在他身旁,大概要算最早的佛教護法神了。

《金光明經》中有菩提樹神向佛的祈願,願云:「我常念佛,樂見世尊,常作誓願,不離佛日。我常於地,長跪合掌,其心戀慕,欲見於佛。我常修行,最上大乘,哀泣雨淚,欲見於佛。我常渴仰,欲見於佛,為是事故,憂火熾然。唯願世尊。賜我慈悲,清冷法水,以滅是火。世尊慈湣,悲心無量,願使我身,常得見佛。……佛讚歎曰:善哉善哉,樹神善女。汝於今日。快說此言。一切眾生,若聞此法。皆人甘露無生法門。」

15、鬼子母

鬼子母亦作歡喜母,愛子母,佛教護法神。原為一外道鬼女,專事食人子女。後來她歸依了佛教。據《根本說一切有部毗奈耶雜事》卷三十一記載,古代王舍城有獨覺佛出世,舉行慶祝會,有五百人赴會。途中遇一懷孕牧牛女,勸其一同赴會慶賀。此女隨行,歡喜踴躍,不料中途流產。此時諸人均棄她而去,因此她十分惱恨,發下毒誓,要在來世投生王合城,盡食城中幼兒。後來她果然投生王舍城,為藥叉神將婆乞多之女,婚後生五百兒。她自恃強力,天天捕食別人的幼兒。佛陀聞悉後,決定以慈悲心、方便自在力教化鬼子母,使其棄惡從善,以此安定天下父母之心。鬼子母對自己的孩子十分愛憐,佛陀乘其外出,遂藏其愛子,鬼子母神因而悲歎痛傷。最後她不得不向佛陀哭訴失子之事。佛陀對她說:「汝有子五百,今僅取汝一子,汝已悲痛若是,然汝食他人之子,其父母之悲又將如何慟乎!」鬼子母聞言果然頓悟前非,悔過自新,歸依佛教。

印度佛教密宗裏就專門有為祈禱婦女順利生產而修的「訶利帝母法」,修法的儀軌有不空所澤《大藥叉女歡喜母並愛子成就法》與《訶梨帝母真言法》。《南海寄歸內法傳》另載,西方諸寺,每於門屋處或在食廚邊,塑畫母形抱一兒于其膝下,或五或三,以表其像。每日于前盛陳供食。其母乃四天王之眾,有大勢力。若有疾病、無兒息者,饗食薦之,咸皆遂願。在民間,鬼子母變成了守護幼兒的慈悲女神。

鬼子母的形象,據佛經記載,是美麗的天女形,身穿天繒寶衣,頭戴天冠,耳掛耳擋,白螺為釧,身邊有一童兒伴隨。

16、摩利支天

摩利支天意為「陽焰」,或「威光」,實際上是古印度的光明女神。《摩利支天陀羅尼經》所載,摩利支天有大神通自在之法,常在日天(太陽神)之前行走,日天不能見她,而她能見到日天。由於她能隱形,所以她的形蹤無人能知。對於她,無人能捉,無人能害,無人能加欺誑、束縛。《大摩裏支菩薩經》中說,摩利支天「能令有情在道路中隱身、眾人中隱身。水、火、盜賊一切諸難皆能隱身」。如能赤誠依法修持,則一切天魔惡鬼外道,都無法覓得修法者的行蹤。除此之外,還有息災、增益、降伏等作用,各法均有不可思議之感應。

摩利支天的形相,《末利支提婆華鬘經》中說天女形,左手屈臂向上,持天扇,扇中畫卍字。右手下垂,舉掌向外,像兩邊各作一隨侍天女。《大摩裏支菩薩經》卷一則說她是三面六臂乘豬像等。身金黃色,八臂三面九眼,頂戴寶塔,塔中有毗盧舍那佛,摩利支天身披紅色天衣,有寶帶、瓔珞、耳擋、腕釧等種種飾物。左側四手分別執罥索、弓、無憂樹枝、線,右四手分別執有金剛杵、針、鉤、箭。正面善相,顯微笑狀,唇如朱色;左面作豬相,忿怒醜惡,口出利牙,信人見而生畏;右面深紅色。立於豬身上。還有一種作童女形的摩利支天像。在《薄伽梵歌》之中,此天神是男性。是火星、生主或梵天之子,又系七大仙人中之迦葉波仙人之父,是風神,為古代印度庶民所崇拜。

17、日宮天子

日宮天子又稱日天、日天子、日宮天子,異名寶光天子、寶意天子。它源于古印度神話中的太陽神蘇利耶。被佛教吸收為護法神後,變日宮天子為觀音菩薩的化身,住太陽內的宮殿裏。

依《長阿含經•世本緣品》所載,日天子因宿世以善心供養沙門、婆羅門,濟貧紓困,而感得生於日宮之果報。他的壽量為五百天歲。其外出時有諸大天神為其前導,歡樂不倦。

關於日宮的規模,《立世阿毗論•日月行品》說:「厚五十一由旬,廣五十一由旬,周匝一百五十三由旬。是日宮殿,頗梨所成,赤金所覆,火大分多,下際火分複為最多,其下際光亦為最勝。是其上際金城圍繞」。日宮天子的形象,為肉紅色臉膛,左右手各拿一枝蓮花,乘四馬大車;也有的手捧日輪,騎三至八匹馬,在水陸道場所用的水陸畫中,日宮天子為頭戴冕旒,雙手捧圭的男性帝王形象。

18、月宮天子

月宮天子又叫月天子、月天、大白光神、野兔形神、寶吉祥等,住於月宮中。原是印度婆羅門教的月神。依《往世書》中說,月神駕三輪輦輿,軛之左右各有五頭白馬。

《長阿含經》卷二十二說,月天子住于月宮殿,月宮是正方形建築,邊長四十九由旬,共有七重垣牆,七寶所成。宮中有一大輦,輦為青琉璃所成,高十六由旬,廣八由旬,月天子即于此輦中與諸天女和合受樂種種五欲功德。其壽五百歲,子孫相承以持彼月宮。月天身有千光,五百光下照,五百光傍照,故又有千光明、涼冷光明等異名。

《須彌四域經》之說,謂阿彌陀佛遣寶應聲、寶吉祥二菩薩造日月,故月天又被視為大勢至菩薩之應化身。《法華經玄贊》卷二:「大勢至名寶吉祥,作月天子,即此名月」。又傳說,有狐、兔、猿異類相悅,帝釋天欲驗證修菩薩行者的道行,降靈應化為一老夫,讓三獸為他覓食,只有兔子空手而歸,一激之下,兔子就讓狐、猿找來草木樵蘇,兔子竟毅然投身由樵蘇點燃的火中,以求為老者充此一餐。帝釋於是恢復原形,讓兔子靈魂升天,寄之月輪,此即月宮天子。

月天的形象本為男性,肉白色臉膛,手持之杖,上有半月形,乘坐三鵝拉的車。他還有個月天妃為配偶,也是肉白色臉,手持青蓮花。漢化寺廟中也有將月天作為女性塑像的。

19、娑竭羅龍

意為咸海之龍,八大龍王之一。《妙法蓮華經》謂有八龍,《華嚴經》謂有十龍,其中都有娑竭羅龍王。娑竭羅龍所住之海居大海底,縱廣八萬由旬,七重宮牆,七重欄循,七重羅網,七重行樹,周匝皆以七寶嚴飾,無數眾鳥和鳴。然諸龍皆為金翅鳥所食,僅娑竭羅龍王、難陀龍王等十六龍王倖免此難。此龍為降雨龍神,古來祈雨皆以之為本尊。又此龍為幹手觀音之眷屬,為觀音二十八部眾之一。身呈赤白色,左手執赤龍,右手握刀,狀甚威武。其女年八歲,智慧利根,以持《法華經》之功,即身成佛,現男子身,具菩薩行。《海龍王經》、《佛為海龍王說法印經》、《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》等諸經,皆為佛對此龍王所說之法。

20、閻摩羅王

閻摩羅王又作閻羅、閻羅王等,意思為「縛」,縛有罪之人。閻羅本為古印度神話中的管理陰間之王,在《梨俱吠陀》業已出現。

閻羅本身又有多種義蘊:雙世,意為閻羅王在地獄中苦樂並受,所以稱為雙世。遮止,意為閻羅王令人不再造惡,予以遮止。靜息,意罪人依閻羅王所示,知己罪而靜息。平等,意為業鏡平等,其罪自能彰顯。

據《問地獄經》記載,閻羅王從前是毗沙國的國王,在與維陀始生王的戰爭中因兵力不敵而立誓,願為地獄之主。《一切經音義》卷五稱:閻羅王「司典生死罪福之業,主守地獄八熱、八寒及以眷屬諸小獄等,役使鬼卒於五趣中,追攝罪人,捶拷治罰,決斷善惡,更無休息」。閻羅王傳人中國後形成十殿閻羅。第一殿閻羅秦廣王蔣,第二殿楚江王曆,第三殿宋帝王餘,第四殿五官王呂,第五殿閻羅天子包,第六殿卞城王畢,第七殿泰山王董,第八殿都市王黃,第九殿平等王陸,第十殿轉輪王薛。《法苑珠林》說,閻羅王為地獄主,有臣佐十八人,分別主管十八層地獄。手下有牛頭、馬面、黑無常、白無常、勾魂牌等。閻王形象已被徹底漢化,多作濃眉巨眼虯髯王者像,但印度《摩訶婆羅多》等史詩中,閻羅王的形象是穿著血紅色的衣服,頭戴王冠,騎水牛,一手持棍棒,一手執索能為死者靈魂帶來苦惱的恐怖之神。

21、緊那羅王

緊那羅意為「音樂天」、「歌神」。意譯作疑神、疑人、人非人等。緊那羅不是一個,而是一群,由於他們頭上長了角,似人非人,似天非天,有點令人疑惑不定,故名為疑神。緊那羅中的領導者,即是緊那羅王。

慧琳《一切經音義》云:「緊那羅,音樂天也。有美妙音聲能作歌舞,男則馬首人身能歌,女則端正能舞,次此天女多與乾闥婆天為妻室也。」《大樹緊那羅王所問經》卷一載,大樹緊那羅王與無量之緊那羅、乾闥婆、諸天、摩喉羅伽等,共自香山來詣佛所,於如來前彈琉璃琴,大迦葉等歎言:「此妙調和雅之音鼓動我心,如旋嵐風吹諸樹身,不能自持。一切諸法向寂靜,如是乃至上中下,空靜寂滅無惱患,無垢最上今顯現。」緊那羅王能彈琴唱歌,他的女人生得端莊美麗,也能歌善舞。當他彈琴唱歌讚美佛法時,須彌山震動,諸大聲聞不安於座。緊那羅的伴侶唱歌時,五百仙人在飛行中心醉落地。後來緊那羅王變成了佛教的灶神。

22、紫微大帝

紫微大帝全稱為「中天紫微北極太皇大帝」,是道教的神,道教認為,北辰是永久不動的星,位於上天的最中間,位置最高,最為尊貴,是眾星之主,眾神之本,因此對它極為尊崇。紫微又叫紫垣、紫宮,在星座上屬帝王之所居。北極是北極星的簡稱,又稱北辰、天樞,居於紫微垣內。《後漢書》卷四十八謂:「天有紫微宮,是上帝之所居也」。這種對星辰的崇拜人格化為紫微大帝。

紫微大帝執掌天經地緯,以率三界星神和山川諸神,是一切觀象的宗王,能呼風喚雨,役使雷電鬼神。紫微大帝受到歷代帝王的崇拜,尤其在宋代,常與玉皇大帝一起供奉,明時,宮廷還敕建了紫微殿,「設像祭告」。其形象是一身帝王打扮,旁邊有威風凜凜的武將護衛,十分高貴威嚴。這位深受崇敬的執掌自然界的天神,後被佛教所吸收,成為佛教的護法神。

23、東嶽大帝

東嶽大帝又稱泰山神,關於泰山神的身世眾說紛紜,有金虹氏說、太吳說、盤古說、天孫說、黃飛虎說等。漢代緯書《孝經援神契》曰:「太山天帝孫,主召人魂。」「東方萬物始,故主人生命之長短」。由於他是天帝之孫,所以便成了是上天與人間溝通的神聖使者,是歷代帝王受命于天,治理天下的保護神。泰山神還可以召人魂魄、統攝鬼魂。《後漢書•烏桓傳》中說「中國人死者魂歸岱山」泰山是人死後靈魂的歸宿之地,所以泰山神又是陰間鬼魂之最高主宰。

道教又把他變成五嶽尊神之首,稱為東嶽大帝。《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》曰:「東嶽泰山君,領群神五千九百人,主治死生,百鬼之主帥也,血食廟祀宗伯者也。俗世所奉鬼祠邪精之神而死者,皆歸泰山受罪考焉。……泰山君服青袍,戴蒼碧七稱之冠,佩通陽太明之印,乘青龍,從群官來迎子。」道教以東嶽大帝為主管鬼魂的地只大神而祈禱。

佛教傳人以後,其地獄觀念就直接借用于泰山主生死觀念,這樣以來就與中國傳統的太山神相融合。如在譯經時就把佛教的「地獄」譯為中國的「泰山」。隨著三教的融合,佛教方面很自然的借用道教的東嶽大帝釆表達佛教的思想。

24、雷神

雷神又稱雷師,或雷公。雷神信仰起源於中國古代先民對於雷電的自然崇拜,因為遠古時代,氣候變化異常,晴朗的天空會突然烏雲密佈,雷聲隆隆,電光閃閃,雷電有時會擊毀樹木,擊斃人畜。使人們認為天上有神在發怒,進而產生恐懼之感,對之加以膜拜。神的形象也從單純的自然神逐漸轉變成具有複雜社會職能的神。

道教則認為雷神是元始天尊的第九個兒子--九天應元雷聲普化天尊。九天應元雷聲普化天尊是雷部的最高神。《歷代神仙通鑒》稱他「主天之災福,持物之權衡,掌物掌人,司生司殺」。他下轄一個複雜的雷部組織,總部為神雷玉府,下設「三十六內院中司、東西華台、玄館妙閣、四府六院及諸各司,各分曹局」。

關於雷神的形象,《山海經•海內東經》中稱:「雷澤中有雷神,龍身而人頭,鼓其腹,在吳西」。這種形象是半人半獸形,人們認為雷聲在天,而龍亦飛騰於天,將二者結合在一起,便會有雷雨;又將其腰間想像有一鼓,鼓發雷聲。後世的文獻中雷神形象不定,體形或龍、或人、或獸;臉形或人頭、猴頭、豬頭、鬼頭。明清時代,雷神的形象趨於統一,其標準形象概為《集說詮真》中所述:「狀若力士,裸胸袒腹,背插兩翅,額具三目,臉赤如猴,下頦長而銳,足如鷹,而爪更厲,左手執楔,右手執槌,作欲擊狀。自頂至傍,環懸連鼓五個,左右盤躡一鼓,稱曰雷公江天君」。可見雷神此時最明顯的特徵是猴臉、尖嘴。

四大天王與《封神演義》中的魔家四將什麼關係?他們的名字和法器象徵你知道嗎?

四大天王與《封神演義》中的魔家四將什麼關係?他們的名字和法器象徵你知道嗎?

二十四諸天介紹-四大天王

貴為佛教的四大天王為何淪為南天門的護神,原來朱元璋竟是首禍

四大天王

四大天王原是來自印度,隨著佛教而傳入中國。在印度亦是被稱為四大天王。據說,四大天王居住在須彌山,山有四峰,四大天王的職責是管理須彌山四方的人類社會。四方的名稱分別是東勝身、南膽部、西牛貨和北俱盧,此說傳入中國後,易名為四大天王。

最早在中國出現的天王塑像是站立的。負責東方事務的持國天王,穿盔甲,左手執刀,右手持長矛;南方的增長天王也穿盔甲,手執寳劍;西方的廣目天王穿甲胄,右手持矛,左手握赤練蛇;北友的多聞天王穿甲,戴金翅鳥寳冠。四大天王各持法器,代表風調雨順。

最早在中國出現的天王塑像是站立的。負責東方事務的持國天王,穿盔甲,左手執刀,右手持長矛;南方的增長天王也穿盔甲,手執寳劍;西方的廣目天王穿甲胄,右手持矛,左手握赤練蛇;北友的多聞天王穿甲,戴金翅鳥寳冠。四大天王各持法器,代表風調雨順。

《封神演義》小說的影響廣遠,明代以後的寺院中的四大天王,都是以魔家四將為模樣塑成。魔家四將各有司職:南方增長天王(魔禮青),掌青光寶劍,司風;西方廣目天王(魔禮紅),掌琵琶,司調;北方多聞天王(魔禮海),掌寶傘,司雨;東方持國天王(魔禮壽),掌赤練蛇,司順。(蛇古稱「蜃」音接近順,亦為一種小龍)

寺院中看到的大多是持寶傘的北方多聞天王造型,但有個別寺院的多聞天王是以李靖為模樣,如香港寳蓮寺的四大天王中的北方多聞天王的造型就是如此。話說唐代天寶元年,長安城為安祿山的叛軍所困,危在旦夕。一曰,城北門樓上出現一員猛將,自稱托塔天王李靖,放出無數金龜,咬斷叛軍所有的弓弦;李靖還親掌戰鼓,聲震城北,叛軍紛紛敗退,長安之圍立解。唐玄宗龍顏大悅,詔令天下,凡城之此面皆塑托塔天王之像,取代四大天王中的多聞天王。

四大天王(東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王),由於能保護天下太平,安樂利益生民,因此,在中國的民間信仰中,四天王護世的公案相當普及。而一般民間的小說、遊記中更傳說他們各主風、調、雨、順之職。所以在中國傳統造像裡,四大天王常各執一物,以分別譬喻「風、調、雨、順」之意。手持刀劍,比喻為「風」;手彈琵琶,有「調」順之義;手握傘蓋,比喻為「雨」;手擒龍者,喻為「順」,象徵「五穀豐收」、「天下太平」。

《佛說四天王經》記載:每逢六齋日(農曆初八、十四、十五、二十三、二十九、三十日),四大天王便派遣其天子、部屬,乃至親自到人間巡視善惡,見人修善、持齋,或行五逆十惡,悉皆稟告忉利天天主。若人修善,即獲諸神護祐,遠離一切災厄;若人造惡,則諸天不喜,善神遠離,諸事不順。所以修行學佛要從六齋日做起,持戒清淨,力行諸善,廣修功德,乃至於日日皆行善事,則必能脫離諸苦、歲福延綿。

關羽成佛?這位武聖竟成佛門守護神,伽藍菩薩!真相驚掉下巴|佛門戰神,竟是三國猛將?

(25/06/08)《伽藍菩薩的故事》第ㄧ篇 伽藍菩薩聖誕農曆5月13日

(25/06/09)《伽藍菩薩的故事》第二篇

(25/06/10)《伽藍菩薩的故事》第三篇(終篇)

從三國戰神到伽藍菩薩:關羽為何皈依佛門?

全世界最老、規模最大的關公廟「解州關帝廟」山西運城-關公故里

【秘藏】【關公】關聖帝君 伽藍菩薩 《神州鐘鳴》大寶法王之法會

《心經》末尾的咒語「揭諦揭諦」究竟是何含義?百分之九十九的人都解釋錯了!

寺院中看到的大多是持寶傘的北方多聞天王造型,但有個別寺院的多聞天王是以李靖為模樣,如香港寳蓮寺的四大天王中的北方多聞天王的造型就是如此。話說唐代天寶元年,長安城為安祿山的叛軍所困,危在旦夕。一曰,城北門樓上出現一員猛將,自稱托塔天王李靖,放出無數金龜,咬斷叛軍所有的弓弦;李靖還親掌戰鼓,聲震城北,叛軍紛紛敗退,長安之圍立解。唐玄宗龍顏大悅,詔令天下,凡城之此面皆塑托塔天王之像,取代四大天王中的多聞天王。

四大天王(東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王),由於能保護天下太平,安樂利益生民,因此,在中國的民間信仰中,四天王護世的公案相當普及。而一般民間的小說、遊記中更傳說他們各主風、調、雨、順之職。所以在中國傳統造像裡,四大天王常各執一物,以分別譬喻「風、調、雨、順」之意。手持刀劍,比喻為「風」;手彈琵琶,有「調」順之義;手握傘蓋,比喻為「雨」;手擒龍者,喻為「順」,象徵「五穀豐收」、「天下太平」。

《佛說四天王經》記載:每逢六齋日(農曆初八、十四、十五、二十三、二十九、三十日),四大天王便派遣其天子、部屬,乃至親自到人間巡視善惡,見人修善、持齋,或行五逆十惡,悉皆稟告忉利天天主。若人修善,即獲諸神護祐,遠離一切災厄;若人造惡,則諸天不喜,善神遠離,諸事不順。所以修行學佛要從六齋日做起,持戒清淨,力行諸善,廣修功德,乃至於日日皆行善事,則必能脫離諸苦、歲福延綿。

關羽成佛?這位武聖竟成佛門守護神,伽藍菩薩!真相驚掉下巴|佛門戰神,竟是三國猛將?

(25/06/08)《伽藍菩薩的故事》第ㄧ篇 伽藍菩薩聖誕農曆5月13日

(25/06/09)《伽藍菩薩的故事》第二篇

(25/06/10)《伽藍菩薩的故事》第三篇(終篇)

從三國戰神到伽藍菩薩:關羽為何皈依佛門?

全世界最老、規模最大的關公廟「解州關帝廟」山西運城-關公故里

【秘藏】【關公】關聖帝君 伽藍菩薩 《神州鐘鳴》大寶法王之法會

十九伽藍

伽藍神,又稱為伽藍、伽藍菩薩、伽藍尊者,是佛寺的守護神,廣義泛指擁護佛教之護法善神。伽藍神,名稱源於伽藍。伽藍是僧伽藍摩(梵語saṃghārāma)的簡稱,譯曰眾園,意指佛教寺院。伽藍神即是寺院的受護神,有時被稱為護伽藍神、守伽藍神、寺神。

《七佛八菩薩大陀羅尼神咒經》中記載十八位伽藍神的名稱:「護僧伽藍神斯有十八人,各各有別名:一名美音、二名梵音、三名天鼓、四名巧妙、五名歎美、六名廣妙、七名雷音、八名師子音、九名妙美、十名梵響、十一名人音、十二名佛奴、十三名歎德、十四名廣目、十五名妙眼、十六名徹聽、十七名徹視、十八名遍觀。」拘薩羅國的波斯匿王、祗陀太子與給孤獨長者因為捐贈「祗樹給孤獨園」給佛陀和僧團,於是也被視為伽藍神。

此外,泉州、漳州、臺灣民間信仰中的伽藍尊王並非伽藍神。「由神尊來源與神名、神尊造型、神誕日祭典、神格神能之差異等方面,證明不同於關公信仰,也非佛教的伽藍護法,而純粹是一種民間信仰的神祇。」

中國唐宋時,禪宗道場已有供奉伽藍菩薩的風俗。《釋氏要覽》云:「寺院既有十八神護,居住之者,亦宜自勵,不得怠惰為非,恐招現報耳。」又云:「一切神皆有無數眷屬,即是分任守護也。」《景德傳燈錄》中亦有記載唐代高僧拾得杖打伽藍神之傳說。日本僧人成尋所著《參天台五臺山記》記錄很多北宋寺院常見之伽藍神,包括東嶽大帝、五通神、白鶴靈王、平水大王等,大多是民間道教神祇。

南宋和明代盛行的禪宗伽藍神如招寶七郎、祠山大帝、華光大帝、五福大帝等則隨佛教傳播至日本,現今中國較為少見如杭州《淨慈寺志》載:「伽藍殿三楹,在毘盧閣基之左,內供護敎明王、華光、修利及六甲諸神。」,現今已無。時至今日,佛教道場每日的早晚課誦中,都會誦《伽藍讚》:「伽藍主者,合寺威靈,欽承佛敕共輸誠;擁護法王城,為翰為屏,梵剎永安寧。」以感恩伽藍菩薩護法的功德。也有人會把伽藍菩薩印在佛教書籍的末頁,以此希望得到護法的護持。然而,今天的漢傳佛教多會將伽藍菩薩塑造成關羽的造型。此外,佛寺也會供奉當地守護神為伽藍神。

佛經並沒有以關羽為伽藍菩薩的記載。關羽成為伽藍神與傳說其協助天台宗祖師智者大師建造玉泉寺有關。最早於唐貞元十八年(802年)董侹所撰之《荊南節度使江陵尹裴公重修玉泉關廟記》中敘述智者大師在晚上在山中坐定時,關羽顯現,願助智顗建寺。後因此傳說,而在玉泉寺旁建玉泉祠祭祀關羽以感念其功勞,並流傳關羽會顯靈守護僧侶財物、飲食。宋代僧侶傳布智顗降服關羽厲鬼,為關羽授戒的故事,佛教進而吸收關羽為佛教護法神。在元明此說法因為章回小說而廣為流傳,《三國演義》中關羽死後冤魂皈依三國普淨和尚。關羽作為佛教護法神的信仰廣泛傳佈至民間。光緒十一年(1885年)所編的《玉泉寺志》一併記錄皈依普淨和智顗兩種說法。

雖然《智者大師別傳》並無關於此事的記載,但是宋沙門曇照註云:「常聞此寺是故蜀將關王神力所造。玉泉寺記略不言之。」,「一夕雲霧開爽月明如晝,有二聖者部從威儀如王者狀。長者美髯而豐厚,少者褁帽而秀發。師遂顧問聖者何來?曰:『予乃蜀前將軍關羽兒子曰平。』」《佛祖統紀》也採納此註。

明代之前少見以關羽為伽藍神的明確記載,到清代關羽漸漸地成為主流的伽藍神,跟韋馱並列,成為中國佛教寺院的兩大護法。後來更有把關羽的祭典日──農曆五月十三日或者六月廿四日──當成伽藍菩薩的聖誕。部分佛寺專門為此舉行佛事以示紀念,少數佛寺還建「關帝殿」、「伏魔殿」或「武財神殿」供奉關羽。

漢地佛寺以關羽為伽藍神,係一種佛教融合中國文化的現象,由漢族神祇守護佛寺,可見佛教欲拉攏民間信仰之情形;另外,張志江指出,關羽的地位藉著佛教勢力提高:「脫離了染祠淫祀的行列,堂而皇之地進入了佛教的殿堂,在人們心目中不再是邪神厲鬼,其神格日益趨向於善」,關羽信仰也便能迅速向全國擴散。

五方揭諦:不能保護的唐僧的佛教五方守護大力神不是好神仙_孫悟空

伽藍神,又稱為伽藍、伽藍菩薩、伽藍尊者,是佛寺的守護神,廣義泛指擁護佛教之護法善神。伽藍神,名稱源於伽藍。伽藍是僧伽藍摩(梵語saṃghārāma)的簡稱,譯曰眾園,意指佛教寺院。伽藍神即是寺院的受護神,有時被稱為護伽藍神、守伽藍神、寺神。

《七佛八菩薩大陀羅尼神咒經》中記載十八位伽藍神的名稱:「護僧伽藍神斯有十八人,各各有別名:一名美音、二名梵音、三名天鼓、四名巧妙、五名歎美、六名廣妙、七名雷音、八名師子音、九名妙美、十名梵響、十一名人音、十二名佛奴、十三名歎德、十四名廣目、十五名妙眼、十六名徹聽、十七名徹視、十八名遍觀。」拘薩羅國的波斯匿王、祗陀太子與給孤獨長者因為捐贈「祗樹給孤獨園」給佛陀和僧團,於是也被視為伽藍神。

此外,泉州、漳州、臺灣民間信仰中的伽藍尊王並非伽藍神。「由神尊來源與神名、神尊造型、神誕日祭典、神格神能之差異等方面,證明不同於關公信仰,也非佛教的伽藍護法,而純粹是一種民間信仰的神祇。」

中國唐宋時,禪宗道場已有供奉伽藍菩薩的風俗。《釋氏要覽》云:「寺院既有十八神護,居住之者,亦宜自勵,不得怠惰為非,恐招現報耳。」又云:「一切神皆有無數眷屬,即是分任守護也。」《景德傳燈錄》中亦有記載唐代高僧拾得杖打伽藍神之傳說。日本僧人成尋所著《參天台五臺山記》記錄很多北宋寺院常見之伽藍神,包括東嶽大帝、五通神、白鶴靈王、平水大王等,大多是民間道教神祇。

南宋和明代盛行的禪宗伽藍神如招寶七郎、祠山大帝、華光大帝、五福大帝等則隨佛教傳播至日本,現今中國較為少見如杭州《淨慈寺志》載:「伽藍殿三楹,在毘盧閣基之左,內供護敎明王、華光、修利及六甲諸神。」,現今已無。時至今日,佛教道場每日的早晚課誦中,都會誦《伽藍讚》:「伽藍主者,合寺威靈,欽承佛敕共輸誠;擁護法王城,為翰為屏,梵剎永安寧。」以感恩伽藍菩薩護法的功德。也有人會把伽藍菩薩印在佛教書籍的末頁,以此希望得到護法的護持。然而,今天的漢傳佛教多會將伽藍菩薩塑造成關羽的造型。此外,佛寺也會供奉當地守護神為伽藍神。

佛經並沒有以關羽為伽藍菩薩的記載。關羽成為伽藍神與傳說其協助天台宗祖師智者大師建造玉泉寺有關。最早於唐貞元十八年(802年)董侹所撰之《荊南節度使江陵尹裴公重修玉泉關廟記》中敘述智者大師在晚上在山中坐定時,關羽顯現,願助智顗建寺。後因此傳說,而在玉泉寺旁建玉泉祠祭祀關羽以感念其功勞,並流傳關羽會顯靈守護僧侶財物、飲食。宋代僧侶傳布智顗降服關羽厲鬼,為關羽授戒的故事,佛教進而吸收關羽為佛教護法神。在元明此說法因為章回小說而廣為流傳,《三國演義》中關羽死後冤魂皈依三國普淨和尚。關羽作為佛教護法神的信仰廣泛傳佈至民間。光緒十一年(1885年)所編的《玉泉寺志》一併記錄皈依普淨和智顗兩種說法。

雖然《智者大師別傳》並無關於此事的記載,但是宋沙門曇照註云:「常聞此寺是故蜀將關王神力所造。玉泉寺記略不言之。」,「一夕雲霧開爽月明如晝,有二聖者部從威儀如王者狀。長者美髯而豐厚,少者褁帽而秀發。師遂顧問聖者何來?曰:『予乃蜀前將軍關羽兒子曰平。』」《佛祖統紀》也採納此註。

明代之前少見以關羽為伽藍神的明確記載,到清代關羽漸漸地成為主流的伽藍神,跟韋馱並列,成為中國佛教寺院的兩大護法。後來更有把關羽的祭典日──農曆五月十三日或者六月廿四日──當成伽藍菩薩的聖誕。部分佛寺專門為此舉行佛事以示紀念,少數佛寺還建「關帝殿」、「伏魔殿」或「武財神殿」供奉關羽。

漢地佛寺以關羽為伽藍神,係一種佛教融合中國文化的現象,由漢族神祇守護佛寺,可見佛教欲拉攏民間信仰之情形;另外,張志江指出,關羽的地位藉著佛教勢力提高:「脫離了染祠淫祀的行列,堂而皇之地進入了佛教的殿堂,在人們心目中不再是邪神厲鬼,其神格日益趨向於善」,關羽信仰也便能迅速向全國擴散。

五方揭諦:不能保護的唐僧的佛教五方守護大力神不是好神仙_孫悟空

《心經》末尾的咒語「揭諦揭諦」究竟是何含義?百分之九十九的人都解釋錯了!

五方揭諦

五方揭諦分別是金頭揭諦、銀頭揭諦、波羅揭諦、波羅僧揭諦、摩訶揭諦,乃佛教五方守護大力神。五方揭諦在《西遊記》中曾多次出現,他們由菩薩派遣,一路上與孫悟空等一齊保護唐僧西天取經唐僧見到如來取得經卷後,五方揭諦與護教伽藍等便「向觀音菩薩啟道:『弟子等向蒙菩薩法旨,暗中保護聖僧,今日聖僧行滿,菩薩繳了佛祖金旨,我等望菩薩准繳法旨』」。

菩薩准其繳旨後,又看了他們一路記錄唐僧所遭災難的簿子,發現只有「八十難,還少一難」,遂「即令揭諦」趕上金剛,讓唐僧「再生一難」,以合於佛教「九九歸真」的八十一難之數。"揭諦"的意為"去"。從痛苦中走向解脫,從無明中走向覺照。"揭諦揭諦"的意思是"去呀,去呀"。"波羅揭諦"的意思是"走過所有的道路到彼岸去啊"。所以這個咒語的語氣是很強的。去呀,去呀,走過所有的道路去彼岸啊。在"波羅僧揭諦"中,"僧"的意思是每一個人,僧伽,眾生的全體。每個人都到彼岸去。

"菩提"是內在的光明,是覺悟,或者覺醒。你觀照著,這種實相觀使你獲得了解脫。"薩婆訶"是一種喜悅或興奮的呼喊,就像"歡迎!"或"Hallelujah!"。"去呀,去呀,走過所有的道路,大家都到彼岸去啊,覺悟了 ,薩婆訶!"。

五方揭諦分別是金頭揭諦、銀頭揭諦、波羅揭諦、波羅僧揭諦、摩訶揭諦,乃佛教五方守護大力神。五方揭諦在《西遊記》中曾多次出現,他們由菩薩派遣,一路上與孫悟空等一齊保護唐僧西天取經唐僧見到如來取得經卷後,五方揭諦與護教伽藍等便「向觀音菩薩啟道:『弟子等向蒙菩薩法旨,暗中保護聖僧,今日聖僧行滿,菩薩繳了佛祖金旨,我等望菩薩准繳法旨』」。

菩薩准其繳旨後,又看了他們一路記錄唐僧所遭災難的簿子,發現只有「八十難,還少一難」,遂「即令揭諦」趕上金剛,讓唐僧「再生一難」,以合於佛教「九九歸真」的八十一難之數。"揭諦"的意為"去"。從痛苦中走向解脫,從無明中走向覺照。"揭諦揭諦"的意思是"去呀,去呀"。"波羅揭諦"的意思是"走過所有的道路到彼岸去啊"。所以這個咒語的語氣是很強的。去呀,去呀,走過所有的道路去彼岸啊。在"波羅僧揭諦"中,"僧"的意思是每一個人,僧伽,眾生的全體。每個人都到彼岸去。

"菩提"是內在的光明,是覺悟,或者覺醒。你觀照著,這種實相觀使你獲得了解脫。"薩婆訶"是一種喜悅或興奮的呼喊,就像"歡迎!"或"Hallelujah!"。"去呀,去呀,走過所有的道路,大家都到彼岸去啊,覺悟了 ,薩婆訶!"。

揭諦神(Caturmahārājakayikas),是護持佛教的護法神,尤其護持誦持《般若經》與《心經》者。「揭諦」的原意是「四大天王部眾夜叉」,後演變成佛教中一種金剛力士。經典上說有「五百揭諦」、「三千揭諦」。民間信仰中認為有五方揭諦,即「金光(金頭)揭諦」、「銀光(銀頭)揭諦」、「摩訶揭諦」、「波羅揭諦」、「波羅僧揭諦」在《西遊記》、《三寶太監西洋記》等通俗小說時常出現。

哼哈二將/那羅延天、密跡金剛/封神演義中的鄭倫與陳奇

哼哈二將--財運的守護者

哼哈二將/那羅延天、密跡金剛/封神演義中的鄭倫與陳奇

哼哈二將--財運的守護者

哼哈二將

哼哈二將,是兩位佛教護法的俗稱,是執金剛神的一種,經常畫在佛寺的山門上,作為護法,又尊稱為金剛力士、仁王。在佛教中,有兩位金剛力士,一位叫密跡金剛(嘴型為「吽」),是「二十諸天」之一,另一位叫「那羅延王」(嘴型為「阿」)。兩位金剛力士,就守衛在在佛教寺院的山門內的左右,「密跡金剛」在左,「那羅延堅固王」在右,而山門又稱為仁王門,或仁王殿。

哼哈二將,為明代小說《封神演義》作者根據佛教守護寺廟的兩位門神,附會而成的兩員神將。形象威武兇猛,一名鄭倫,能鼻哼白氣制敵;一名陳奇,能口哈黃氣擒將。

《封神演義》上說鄭倫原為商紂的部將,拜崑崙山度厄真人為師。真人傳給他竅中二氣,將鼻一哼,響如鐘聲,並噴出兩道白光,吸人魂魄。後來被周文王擒獲改邪歸正,卻又被紂王的部下金大升斬死。

陳奇也是商紂王的部將,曾受異人秘傳,養成腹中一道黃氣,張口一哈,黃氣噴出,見之者魂魄自散。後來被哪吒刺死。在姜子牙封神時敕封鄭倫、陳奇鎮守西釋山門,宣佈教化、保護法寶,這就是民間所流傳的哼哈二將。

哼哈二將是佛教護法神,也被俗稱為金剛力士或仁王,常塑立於佛寺山門兩側,守護佛教。根據小說《封神演義》,他們是鄭倫(哼將)和陳奇(哈將),擁有不同的法術,最終被封為鎮守寺門的神將。現在,「哼哈二將」也比喻仗勢欺人的兩個人,或指行為迥異但能互相配合的一對夥伴。

佛教護法神,稱為「執金剛神」或「金剛力士」。通常塑立於佛寺山門的兩側,左邊是密跡金剛力士(嘴型為「吽」,代表「哼」),右邊是那羅延堅固王(嘴型為「阿」,代表「哈」)。守護佛寺,保護佛法。

鄭倫(哼將):原為商朝部將,習得鼻噴白氣的法術,吸人魂魄。在與金大升的戰鬥中被殺。陳奇(哈將):原為商朝部將,能口噴黃氣,使人魂魄散亂。在與哪吒戰鬥中,被乾坤圈擊中後被黃飛虎殺死。姜子牙封神時,敕封鄭倫和陳奇鎮守西釋山門,成為民間流傳的哼哈二將。

揭秘佛教“天龍八部”究竟是誰?八大護法神詳解

佛教中的“天龍八部”都有誰?淺談佛教八大護法神,你認識幾個?

佛教的「天龍八部」所說是哪八類天神?帝釋天、阿修羅、金翅大鵬鳥

都在其中,天龍八部的超凡力量揭秘

熱門武俠電影《天龍八部傳》

電影《新天龍八部之天山童姥》中華武術

《天龍八部》 | 2003 | (請點閱1~40集影片)

《天龍八部》 | 1982年 | (請點閱1~31集影片)

《天龍八部》 | 虛竹傳奇 | (請點閱1~20集影片)

《天龍八部》 | 鍾漢良版 | (請點閱1~119集影片)

【Multi Sub】《天龙八部》【古装 玄幻 | 华语电影】

《天龍八部》 | 4K (國語中字) | (請點閱1~45集影片)

十殿閻羅王真相曝光!誰才是最可怕的地獄之主?

【地府的組織構架】如果陰間是現代警政系統 東嶽大帝、閻羅王、地藏王、黑白無常..相當於那些職位?

一口氣看完地府十殿閻王,地府十殿閻王是誰,他們究竟誰才是老大?

你說的話不算什麼,心裡怎麼想才是關鍵!假慈悲、真算計?閻羅王揭穿你的「偽善面具」

地府正统介绍

十殿閻羅的傳説 地府刑罰與善惡因果故事

十殿閻王VS十大陰帥,誰才是冥界真正的統治者?

地府的十殿閻王分別是誰?他們的前世有哪些故事?

《十殿閻羅》| (請點閱1~13集影片)

哼哈二將,是兩位佛教護法的俗稱,是執金剛神的一種,經常畫在佛寺的山門上,作為護法,又尊稱為金剛力士、仁王。在佛教中,有兩位金剛力士,一位叫密跡金剛(嘴型為「吽」),是「二十諸天」之一,另一位叫「那羅延王」(嘴型為「阿」)。兩位金剛力士,就守衛在在佛教寺院的山門內的左右,「密跡金剛」在左,「那羅延堅固王」在右,而山門又稱為仁王門,或仁王殿。

哼哈二將,為明代小說《封神演義》作者根據佛教守護寺廟的兩位門神,附會而成的兩員神將。形象威武兇猛,一名鄭倫,能鼻哼白氣制敵;一名陳奇,能口哈黃氣擒將。

《封神演義》上說鄭倫原為商紂的部將,拜崑崙山度厄真人為師。真人傳給他竅中二氣,將鼻一哼,響如鐘聲,並噴出兩道白光,吸人魂魄。後來被周文王擒獲改邪歸正,卻又被紂王的部下金大升斬死。

陳奇也是商紂王的部將,曾受異人秘傳,養成腹中一道黃氣,張口一哈,黃氣噴出,見之者魂魄自散。後來被哪吒刺死。在姜子牙封神時敕封鄭倫、陳奇鎮守西釋山門,宣佈教化、保護法寶,這就是民間所流傳的哼哈二將。

哼哈二將是佛教護法神,也被俗稱為金剛力士或仁王,常塑立於佛寺山門兩側,守護佛教。根據小說《封神演義》,他們是鄭倫(哼將)和陳奇(哈將),擁有不同的法術,最終被封為鎮守寺門的神將。現在,「哼哈二將」也比喻仗勢欺人的兩個人,或指行為迥異但能互相配合的一對夥伴。

佛教護法神,稱為「執金剛神」或「金剛力士」。通常塑立於佛寺山門的兩側,左邊是密跡金剛力士(嘴型為「吽」,代表「哼」),右邊是那羅延堅固王(嘴型為「阿」,代表「哈」)。守護佛寺,保護佛法。

鄭倫(哼將):原為商朝部將,習得鼻噴白氣的法術,吸人魂魄。在與金大升的戰鬥中被殺。陳奇(哈將):原為商朝部將,能口噴黃氣,使人魂魄散亂。在與哪吒戰鬥中,被乾坤圈擊中後被黃飛虎殺死。姜子牙封神時,敕封鄭倫和陳奇鎮守西釋山門,成為民間流傳的哼哈二將。

揭秘佛教“天龍八部”究竟是誰?八大護法神詳解

佛教中的“天龍八部”都有誰?淺談佛教八大護法神,你認識幾個?

佛教的「天龍八部」所說是哪八類天神?帝釋天、阿修羅、金翅大鵬鳥

都在其中,天龍八部的超凡力量揭秘

熱門武俠電影《天龍八部傳》

電影《新天龍八部之天山童姥》中華武術

《天龍八部》 | 2003 | (請點閱1~40集影片)

《天龍八部》 | 1982年 | (請點閱1~31集影片)

《天龍八部》 | 虛竹傳奇 | (請點閱1~20集影片)

《天龍八部》 | 鍾漢良版 | (請點閱1~119集影片)

【Multi Sub】《天龙八部》【古装 玄幻 | 华语电影】

《天龍八部》 | 4K (國語中字) | (請點閱1~45集影片)

天龍八部

天龍八部(梵語:अष्टसेना,Aṣṭasenā;標準藏語:ལྷ་འདྲེ་སྡེ་བརྒྱད་),是佛教概念,指佛教護法神隊伍中以天、龍為首的八種神話種族,包含天人、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅迦。因八部以「天眾」和「龍眾」為首,故稱「天龍八部」,又稱龍神八部、八部鬼神、八部眾、八部神將、天龍八將等。金庸曾以此為名,寫成小說《天龍八部》 。

天龍八部的說法在佛教出現的時間較早,祂們經常出現在佛經中,以佛陀說法時的「聽眾」和「護法」形象出現。隨著佛教在東漢時的正式、成規模的傳入,天龍八部的說法也跟著傳入並漸漸在民間流行起來。《華嚴經》共四十部類世主包含三十九類「華嚴聖眾」(佛教108位菩薩,也就是護法)。朝鮮文獻《三國遺事》中經常出現類似的華嚴聖眾的形象,如描述四天王、忉利天(三十三天)、閻魔天、兜率天等諸天王,和天龍八部、神兵、四十聖眾、道場神、華嚴神眾等神現身並獲信仰等事,在《法華經》的靈山會上,天龍、乾闥婆、阿修羅等八部神集會時,其他的大乘經典神眾也隨之出現,因此「華嚴聖眾」也稱作「天龍八部」。

天龍八部包括:天人(或稱天、提婆)、龍,夜叉,乾闥婆,阿修羅,迦樓羅,緊那羅,摩睺羅伽。祂們是八類護法鬼神,隨侍佛、菩薩、阿羅漢到世界各地說法,也會在人間護持修行人和寺院。祂們不僅來自六道中的天道,也有不少歸屬於鬼道、畜生道等,故祂們的壽命依然是有限的,福報享盡時,一樣有可能墮落三惡道,因此也必須精進於佛法之修行。

天眾 : 梵語Deva,亦可音譯為提婆,意為「天」或「天神」,如護法神中的大梵天、大黑天、帝釋天、四大天王、韋馱天等即是。帝釋天是三十三天諸神的領袖。天神的壽命也會完結,天神臨死前會出現「衣裳垢膩,頭上花萎,身體臭穢,腋下出汗,不樂本位」這五種徵兆,也就是所謂的天人五衰,最後再次進入輪迴,轉世為人或其他眾生。

龍眾 : 梵語Nāga,音譯那伽,亦可譯為神龍。佛經上說有無數龍王,專管興雲降雨。實際上是一類蛇神,和中國的蝮(虺)龍的概念相似,佛教在中土發展附會本土神話,用「龍」相譯,事實上是不同概念,但也許是同一神獸在兩種文化的不同體現。大鵬金翅鳥以其爲食,故是其天敵。眾龍王中娑竭羅龍(海龍)最出名,因其女兒龍女曾以女身示現到其他世界即刻成佛。

夜叉 : 梵語Yakṣa的音譯,亦作藥叉。佛教謂一種捷疾勇健的鬼道眾生。據婆羅門教《毘濕奴往世書》所述,夜叉與羅剎同時由大梵天的腳掌中生出,雙方通常相互敵對。夜叉與羅剎不同,對人類持友善態度,因而被稱為「真誠者」。其形像有時被描述為美貌健壯的青年,有時又被描述為腹部下垂的侏儒。在佛教中,對夜叉鬼和羅剎鬼有相差不多的描述。

乾闥婆 : 梵語Gandharva,意思是香神,又是樂神(音樂神)。本是婆羅門教崇拜的一類神,是服侍帝釋天的樂神之一,多達六千多位,以聞香為食,身上亦有濃烈的香氣。

阿修羅 : 梵語Asura,阿修羅,古時漢地意譯爲無端正、非天等,現代語言學研究認為asura就是一類精怪的名稱,無需拆解詞根。這類眾生性狂躁,易無端暴惡;共有四種阿修羅:鬼趣攝卵生、畜牲趣攝濕生、人趣攝胎生和天趣攝化生阿修羅。天趣攝化生的阿修羅,才是我們一般人認為的阿修羅,其他種的阿修羅就是指心性殘暴的眾生而已,所以如果只說「五道眾生」中,此類的阿修羅屬於天道。天界的阿修羅其男衆極醜,女衆絕美。

迦樓羅 : 梵語Garuḍa,漢譯大鵬金翅鳥,有卵生、胎生、濕生、化生共四種;兩支翅膀張開有336萬里;因業報的關係,以那伽龍為食,一日可食一那伽王和五百條那伽,但那伽的體內有毒氣,迦樓羅體內也毒氣聚集,到最後無法進食,於是上下翻飛七次,飛到金剛輪山頂上命終,且臨死時毒發自燃,肉身燒去後只餘一心,作純青琉璃色。

緊那羅 : 梵語Kiṁnara,是帝釋天的音樂神之一,乾闥婆專奏俗樂,而緊那羅專門演奏法樂。此神形象為半人半鳥,或者形貌似人,然頂有一角,人見而起疑,故譯為疑人、疑神,又名人非人,又稱天伎神、歌神。

摩睺羅伽 : 梵語Mahoraga,是大蟒蛇之神。人身蛇頭。有一說法,相對於那伽神龍,摩睺羅迦又稱為「地龍」。

天龍八部(梵語:अष्टसेना,Aṣṭasenā;標準藏語:ལྷ་འདྲེ་སྡེ་བརྒྱད་),是佛教概念,指佛教護法神隊伍中以天、龍為首的八種神話種族,包含天人、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅迦。因八部以「天眾」和「龍眾」為首,故稱「天龍八部」,又稱龍神八部、八部鬼神、八部眾、八部神將、天龍八將等。金庸曾以此為名,寫成小說《天龍八部》 。

天龍八部的說法在佛教出現的時間較早,祂們經常出現在佛經中,以佛陀說法時的「聽眾」和「護法」形象出現。隨著佛教在東漢時的正式、成規模的傳入,天龍八部的說法也跟著傳入並漸漸在民間流行起來。《華嚴經》共四十部類世主包含三十九類「華嚴聖眾」(佛教108位菩薩,也就是護法)。朝鮮文獻《三國遺事》中經常出現類似的華嚴聖眾的形象,如描述四天王、忉利天(三十三天)、閻魔天、兜率天等諸天王,和天龍八部、神兵、四十聖眾、道場神、華嚴神眾等神現身並獲信仰等事,在《法華經》的靈山會上,天龍、乾闥婆、阿修羅等八部神集會時,其他的大乘經典神眾也隨之出現,因此「華嚴聖眾」也稱作「天龍八部」。

天龍八部包括:天人(或稱天、提婆)、龍,夜叉,乾闥婆,阿修羅,迦樓羅,緊那羅,摩睺羅伽。祂們是八類護法鬼神,隨侍佛、菩薩、阿羅漢到世界各地說法,也會在人間護持修行人和寺院。祂們不僅來自六道中的天道,也有不少歸屬於鬼道、畜生道等,故祂們的壽命依然是有限的,福報享盡時,一樣有可能墮落三惡道,因此也必須精進於佛法之修行。

天眾 : 梵語Deva,亦可音譯為提婆,意為「天」或「天神」,如護法神中的大梵天、大黑天、帝釋天、四大天王、韋馱天等即是。帝釋天是三十三天諸神的領袖。天神的壽命也會完結,天神臨死前會出現「衣裳垢膩,頭上花萎,身體臭穢,腋下出汗,不樂本位」這五種徵兆,也就是所謂的天人五衰,最後再次進入輪迴,轉世為人或其他眾生。

龍眾 : 梵語Nāga,音譯那伽,亦可譯為神龍。佛經上說有無數龍王,專管興雲降雨。實際上是一類蛇神,和中國的蝮(虺)龍的概念相似,佛教在中土發展附會本土神話,用「龍」相譯,事實上是不同概念,但也許是同一神獸在兩種文化的不同體現。大鵬金翅鳥以其爲食,故是其天敵。眾龍王中娑竭羅龍(海龍)最出名,因其女兒龍女曾以女身示現到其他世界即刻成佛。

夜叉 : 梵語Yakṣa的音譯,亦作藥叉。佛教謂一種捷疾勇健的鬼道眾生。據婆羅門教《毘濕奴往世書》所述,夜叉與羅剎同時由大梵天的腳掌中生出,雙方通常相互敵對。夜叉與羅剎不同,對人類持友善態度,因而被稱為「真誠者」。其形像有時被描述為美貌健壯的青年,有時又被描述為腹部下垂的侏儒。在佛教中,對夜叉鬼和羅剎鬼有相差不多的描述。

乾闥婆 : 梵語Gandharva,意思是香神,又是樂神(音樂神)。本是婆羅門教崇拜的一類神,是服侍帝釋天的樂神之一,多達六千多位,以聞香為食,身上亦有濃烈的香氣。

阿修羅 : 梵語Asura,阿修羅,古時漢地意譯爲無端正、非天等,現代語言學研究認為asura就是一類精怪的名稱,無需拆解詞根。這類眾生性狂躁,易無端暴惡;共有四種阿修羅:鬼趣攝卵生、畜牲趣攝濕生、人趣攝胎生和天趣攝化生阿修羅。天趣攝化生的阿修羅,才是我們一般人認為的阿修羅,其他種的阿修羅就是指心性殘暴的眾生而已,所以如果只說「五道眾生」中,此類的阿修羅屬於天道。天界的阿修羅其男衆極醜,女衆絕美。

迦樓羅 : 梵語Garuḍa,漢譯大鵬金翅鳥,有卵生、胎生、濕生、化生共四種;兩支翅膀張開有336萬里;因業報的關係,以那伽龍為食,一日可食一那伽王和五百條那伽,但那伽的體內有毒氣,迦樓羅體內也毒氣聚集,到最後無法進食,於是上下翻飛七次,飛到金剛輪山頂上命終,且臨死時毒發自燃,肉身燒去後只餘一心,作純青琉璃色。

緊那羅 : 梵語Kiṁnara,是帝釋天的音樂神之一,乾闥婆專奏俗樂,而緊那羅專門演奏法樂。此神形象為半人半鳥,或者形貌似人,然頂有一角,人見而起疑,故譯為疑人、疑神,又名人非人,又稱天伎神、歌神。

摩睺羅伽 : 梵語Mahoraga,是大蟒蛇之神。人身蛇頭。有一說法,相對於那伽神龍,摩睺羅迦又稱為「地龍」。

十殿閻羅王真相曝光!誰才是最可怕的地獄之主?

【地府的組織構架】如果陰間是現代警政系統 東嶽大帝、閻羅王、地藏王、黑白無常..相當於那些職位?

一口氣看完地府十殿閻王,地府十殿閻王是誰,他們究竟誰才是老大?

你說的話不算什麼,心裡怎麼想才是關鍵!假慈悲、真算計?閻羅王揭穿你的「偽善面具」

地府正统介绍

十殿閻羅的傳説 地府刑罰與善惡因果故事

十殿閻王VS十大陰帥,誰才是冥界真正的統治者?

地府的十殿閻王分別是誰?他們的前世有哪些故事?

《十殿閻羅》| (請點閱1~13集影片)

十殿閻羅

冥間之神,又稱"十地閻君"。據《三教源流搜神大全》、《五歷鈔傳》和《閻王經》載,十殿閻羅名稱及職掌為:

第一殿,秦廣王蔣,二月初一誕辰。專司人間夭壽生死,統管幽冥吉凶。善人壽終,接引超生,功過兩半者,交送第十殿發放,仍投人世。男轉為女,女轉為男。惡多善少者押赴殿右高台,名曰孽鏡台,令之觀照其陽世之迹,隨即批解第二殿,發獄受苦。

第二殿,楚江王歷,三月初一誕辰。司掌活大地獄,又名剝衣亭寒冰地獄,另設十六小地獄。凡在陽間傷人肢體、奸盜殺生者,推入此地獄,另發應到之小獄受苦。期滿轉押第三殿加刑發落。

第三殿,宋帝王余,二月初八誕辰。掌管黑繩大地獄,另設十六小地獄。凡陽間忤逆尊長、教唆興訟者,推入此獄,另發應至幾重小獄受苦,期滿壓至第四殿。

第四殿,五官王呂,二月十八日誕辰。司掌合大地獄,又名剝戮血池地獄,另設十六小獄。凡世人抗糧賴租、交易欺詐者,推入此獄,另再發小獄受苦,期滿押至第五殿。

第五殿,閻王天子包,正月初八誕辰。前本居第一殿,固憐屈死,屢放還陽伸雪,降調此殿,司掌叫喚大地獄並十六誅心小地獄。凡解至此殿者,押赴望鄉台,令之聞見世上本家因罪遭殃各事,隨即推入此獄,再發誅心小獄,鈎心飼蛇。期滿,發第六殿。

第六殿,卞城王畢,三月初八誕辰。司掌大叫喚大地獄及枉死城,另設十六小獄。凡世人怨天尤地,對北溺便涕泣者,發入此獄,再發小獄受苦。期滿轉第七殿。

第七殿,泰山王董,三月二十七誕辰。司掌熱惱地獄,又叫礁磨肉醬地獄,另設十六小獄。凡陽間取骸合藥,離人至戚者,發入此獄,再發小獄受苦。期滿押解第八殿。

第八殿,都市王黃,四月初一誕辰。司掌大熱惱大地獄,又叫熱惱悶鍋地獄,另設十六小獄。凡在世不孝,使父母翁姑愁悶煩惱者,擲入此獄,再交各小獄加刑。受盡苦楚,解交第十殿,改頭換面,永為畜類。

第九殿,平等王陸,四月初八誕辰。司掌酆都城鐵網阿鼻地獄,另設十六小獄,凡陽間殺人放火,斬絞正法者,解到本殿,用空心銅柱使其手足相抱,燙燼心肝,然後發阿鼻地獄受刑,直到被害者個個投生,方准提出,解交第十殿發生六道。六道即天道、地道、人道、魔道、地獄道、畜生道。

第十殿,轉輪王薛,四月十七日誕辰。專司各殿解到鬼魂,分別善惡,核定等級,發四大部洲投生。男女壽夭,富貴貧賤,逐名詳細開列清單,每月匯總通知第一殿注冊。凡有作孽極惡之鬼,著令更變胎卵濕化,朝生暮死。罪滿之後,再復人生,投胎蠻夷之地。凡發往投生者,先令押交孟婆神,灌迷飲湯,使其忘卻前生之事。

閻羅源起於佛教,佛經稱為兄妹二人,作地獄之主,兄司掌男界諸事,妹司掌女界諸事,為雙王,漢音譯作閻羅,遂被納入民間固有之諸神體系,又被道教吸收。如《宣室志》載上帝令司命冊立閻羅王,以五岳兵將拱衛天帝使,將其作為天帝下屬。唐末,又有地府十王之說,將冥府分為十殿,各有一王主之,民俗稱之曰"十殿閻羅"。一般沒有專廟祭祀閻羅王,民間每於城隍廟中別闢十王殿。因十殿閻羅名目繁多不便祈禱,近代民間則多只知閻羅王,不知十王。冥府主宰之神,歷代皆有,難以數計。隋唐後,民間流行剛正不阿鐵面無私之人死後作為冥王的信仰,有"人之正直,死為冥官"之說。這些各朝各代為數眾多的閻羅王中,只有少數幾位較為著名。民間信仰最廣泛的還是十地閻君中的閻羅王。

原禾宇田禎功傳統整復推拿中心- 梅花圖片

感謝您對原禾宇田禎功傳統整復推拿中心的支持,能為您服務是我們的榮幸 ! 原禾宇田事業關心您

冥間之神,又稱"十地閻君"。據《三教源流搜神大全》、《五歷鈔傳》和《閻王經》載,十殿閻羅名稱及職掌為:

第一殿,秦廣王蔣,二月初一誕辰。專司人間夭壽生死,統管幽冥吉凶。善人壽終,接引超生,功過兩半者,交送第十殿發放,仍投人世。男轉為女,女轉為男。惡多善少者押赴殿右高台,名曰孽鏡台,令之觀照其陽世之迹,隨即批解第二殿,發獄受苦。

第二殿,楚江王歷,三月初一誕辰。司掌活大地獄,又名剝衣亭寒冰地獄,另設十六小地獄。凡在陽間傷人肢體、奸盜殺生者,推入此地獄,另發應到之小獄受苦。期滿轉押第三殿加刑發落。

第三殿,宋帝王余,二月初八誕辰。掌管黑繩大地獄,另設十六小地獄。凡陽間忤逆尊長、教唆興訟者,推入此獄,另發應至幾重小獄受苦,期滿壓至第四殿。

第四殿,五官王呂,二月十八日誕辰。司掌合大地獄,又名剝戮血池地獄,另設十六小獄。凡世人抗糧賴租、交易欺詐者,推入此獄,另再發小獄受苦,期滿押至第五殿。

第五殿,閻王天子包,正月初八誕辰。前本居第一殿,固憐屈死,屢放還陽伸雪,降調此殿,司掌叫喚大地獄並十六誅心小地獄。凡解至此殿者,押赴望鄉台,令之聞見世上本家因罪遭殃各事,隨即推入此獄,再發誅心小獄,鈎心飼蛇。期滿,發第六殿。

第六殿,卞城王畢,三月初八誕辰。司掌大叫喚大地獄及枉死城,另設十六小獄。凡世人怨天尤地,對北溺便涕泣者,發入此獄,再發小獄受苦。期滿轉第七殿。

第七殿,泰山王董,三月二十七誕辰。司掌熱惱地獄,又叫礁磨肉醬地獄,另設十六小獄。凡陽間取骸合藥,離人至戚者,發入此獄,再發小獄受苦。期滿押解第八殿。

第八殿,都市王黃,四月初一誕辰。司掌大熱惱大地獄,又叫熱惱悶鍋地獄,另設十六小獄。凡在世不孝,使父母翁姑愁悶煩惱者,擲入此獄,再交各小獄加刑。受盡苦楚,解交第十殿,改頭換面,永為畜類。

第九殿,平等王陸,四月初八誕辰。司掌酆都城鐵網阿鼻地獄,另設十六小獄,凡陽間殺人放火,斬絞正法者,解到本殿,用空心銅柱使其手足相抱,燙燼心肝,然後發阿鼻地獄受刑,直到被害者個個投生,方准提出,解交第十殿發生六道。六道即天道、地道、人道、魔道、地獄道、畜生道。

第十殿,轉輪王薛,四月十七日誕辰。專司各殿解到鬼魂,分別善惡,核定等級,發四大部洲投生。男女壽夭,富貴貧賤,逐名詳細開列清單,每月匯總通知第一殿注冊。凡有作孽極惡之鬼,著令更變胎卵濕化,朝生暮死。罪滿之後,再復人生,投胎蠻夷之地。凡發往投生者,先令押交孟婆神,灌迷飲湯,使其忘卻前生之事。

閻羅源起於佛教,佛經稱為兄妹二人,作地獄之主,兄司掌男界諸事,妹司掌女界諸事,為雙王,漢音譯作閻羅,遂被納入民間固有之諸神體系,又被道教吸收。如《宣室志》載上帝令司命冊立閻羅王,以五岳兵將拱衛天帝使,將其作為天帝下屬。唐末,又有地府十王之說,將冥府分為十殿,各有一王主之,民俗稱之曰"十殿閻羅"。一般沒有專廟祭祀閻羅王,民間每於城隍廟中別闢十王殿。因十殿閻羅名目繁多不便祈禱,近代民間則多只知閻羅王,不知十王。冥府主宰之神,歷代皆有,難以數計。隋唐後,民間流行剛正不阿鐵面無私之人死後作為冥王的信仰,有"人之正直,死為冥官"之說。這些各朝各代為數眾多的閻羅王中,只有少數幾位較為著名。民間信仰最廣泛的還是十地閻君中的閻羅王。

原禾宇田禎功傳統整復推拿中心- 梅花圖片

感謝您對原禾宇田禎功傳統整復推拿中心的支持,能為您服務是我們的榮幸 ! 原禾宇田事業關心您

發表您的評論